Chapter 5

वंशागति और विविधता के सिद्धान्त

प्रश्न 1.

मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से क्या लाभ हुए?

उत्तर

मंडल द्वारा प्रयोगों के लिए मटर के पौधे को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए –

- यह एकवर्षीय पौधा है वे इसे आसानी से बगीचे में उगाया जा सकता था

- इसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप (alternate forms)देखने को मिले

- इसके स्व-परागित (self pollinated) होने के कारण कोई भी अवांछित जटिलता नहीं आ पायी

- नर व मादा एक ही पौधे में मिल गए

- यह पौधा आनुवंशिक रूप से शुद्ध था व पीढ़ी-दर-पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध बने रहे

- इस पौधे की एक ही पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न होते हैं अतः निष्कर्ष निकालने में आसानी रही।

प्रश्न 2.

निम्नलिखित में विभेद कीजिए

(क) प्रभाविता और अप्रभाविता

(ख) समयुग्मजी और विषमयुग्मजी (2015)

(ग) एक संकर और द्विसंकर

उत्तर

(क) प्रभाविता और अप्रभाविता में अन्तर

(ख) समयुग्मजी और विषमयुग्मजी में अन्तर

(ग) एक संकर और द्विसंकर में अन्तर

प्रश्न 3.

कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषमयुग्मजी (heterozygous) है, कितने प्रकार के युग्मकों का उत्पादन सम्भव है?

उत्तर

जब कोई द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषमयुग्मजी है अर्थात् किसी त्रिसंकर (tri-hybrid) में तुलनात्मक लक्षणों के तीन जोड़े जीन (कारक) होते हैं। प्रत्येक जोड़े लक्षण का विसंयोजन दूसरे जोड़े से स्वतन्त्र होता है तो द्विगुणित जीन 6 स्थलों के लिए विषमयुग्मजी होगा। जैसे लम्बे, पीले तथा गोल बीज वाले शुद्ध जनकों का संकरण, नाटे, हरे और झुरींदार बीज वाले पौधों से कराने पर F1 पीढ़ी में प्राप्त संकर लम्बे, गोल और पीले बीज वाले पौधों की विषमयुग्मजी जीन संरचना Tt Rr Yy होती है। इससे आठ प्रकार के युग्मक TRY, TRy, TrY, Try, tRY, tRy, trY, try बनते हैं। अर्थात् F1 पीढ़ी के सदस्यों के जीन युग्मक निर्माण के समय स्वतन्त्र होकर नए-नए संयोग बनाते हैं।

प्रश्न 4.

एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए, प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। (2017)

उत्तर

एक ही लक्षण के लिए विपर्यासी पौधे के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है, जैसे मटर के लम्बे (T) व बौने (t) पौधे के मध्य कराया गया संकरण। F1 पीढ़ी में सभी पौधे लम्बे किन्तु विषमयुग्मजी (Tt) होते हैं। F1 पीढ़ी में लम्बेपन के लिए उत्तरदायी कारक T, बौनेपन के कारक है पर प्रभावी होता है। कारक अप्रभावी होता है अत: F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाता है। सभी F1 पौधे लम्बे होते हैं। अत: एक लक्षण को नियन्त्रित करने वाले कारक युग्म में जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है, तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं।

प्रश्न 5.

परीक्षार्थ संकरण की परिभाषा लिखिए व चित्र बनाइए।

उत्तर

F1 जीव तथा समयुग्मजी अप्रभावी (homozygous recessive) लक्षण वाले जीव के मध्य कराया गया संकरण, परीक्षार्थ संकरण (test cross) कहलाता है। इसे निम्नानुसार दर्शाया जा सकता है –

प्रश्न 6.

एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा और विषमयुग्मजी नर के संकरण से प्राप्त प्रथम संतति पीढ़ी के फीनोटाइप वितरण का पुनेट वर्ग बनाकर प्रदर्शन कीजिए।

उत्तर

गुणसूत्रों पर विभिन्न लक्षणों वाले जीन एक निश्चित स्थल (locus) पर स्थित होते हैं। एक ही जीन स्थल वाले समयुग्मजी मादा जैसे- शुद्ध नाटे पौधे और विषमयुग्मजी नर जैसे- संकर लम्बे पौधों के मध्य संकरण कराने पर प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति सदस्यों में 50% प्रभावी लक्षण वाले विषमयुग्मजी और 50% समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले होते हैं; जैसे –

प्रश्न 7.

पीले बीज वाले लम्बे पौधे (YyTt) का संकरण हरे बीज वाले लम्बे (yyTt) पौधे से कराने पर निम्न में से किस प्रकार के फीनोटाइप संतति की आशा की जा सकती है?

- लम्बे हरे

- बौने हरे

उत्तर

- लम्बे हरे के फीनोटाइप संतति 6 हैं।

- बौने हरे के फीनोटाइप संतति 2 हैं।

प्रश्न 8.

दो विषमयुग्मजी जनकों का क्रॉस है और १ किया गया। मान लीजिए दो स्थल (loci) सहलग्न हैं तो द्विसंकर क्रॉस में F1 पीढ़ी के फीनोटाइप के लक्षणों का वितरण क्या होगा?

उत्तर

एक ही गुणसूत्र पर उपस्थित जीन्स के एकसाथ वंशागत होने को जीन सहलग्नता (gene linkage) या सहलग्न जीन (linked genes) कहते हैं। सहलग्न जीन्स द्वारा नियन्त्रित होने वाले लक्षणों को सहलग्न लक्षण (linked characters) कहते हैं। जीन सहलग्नता (gene linkage) के अध्ययन के लिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला (Drosophila) पर अनेक प्रयोग किए। ये मेण्डेल द्वारा किए गए द्विसंकर संकरण के समान थे। मॉर्गन ने पीले शरीर और श्वेत नेत्रों वाली मादा मक्खियों का संकरण भूरे शरीर और लाल नेत्रों वाली मक्खियों के साथ किया। इनसे प्राप्त प्रथम पुत्रीय संतति (F1 पीढ़ी) के सदस्यों में परस्पर क्रॉस कराने पर उन्होंने पाया कि ये दो जोड़ी जीन एक-दूसरे से स्वतन्त्र रूप से पृथक् नहीं हुए और F2पीढ़ी का अनुपात मेण्डेल के नियमानुसार प्राप्त अनुपात 9:3:3:1 से काफी भिन्न प्राप्त होता है (यह अनुपात दो जीन्स के स्वतन्त्र कार्य करने पर अपेक्षित था)। यह सहलग्नता के कारण होता है।

प्रश्न 9.

आनुवंशिकी में टी०एच० मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में उल्लेख कीजिए।

उत्तर

आनुवंशिकी में टी०एच० मॉर्गन के योगदान निम्नवत् हैं –

- मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर अपने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि जीन, गुणसूत्र पर स्थित होते हैं।

- मॉर्गन ने क्रिस-क्रॉस वंशागति की खोज की।

- मॉर्गन व उनके साथियों ने गुणसूत्र पर स्थित जीन्स युग्मों के बीच पुनर्योजन की आवृत्ति को जीन्स के बीच की दूरी मानकर, आनुवंशिक मानचित्र की रचना की जो गुणसूत्रों पर जीन्स की स्थिति को दर्शाता है।

- मॉर्गन ने जीन्स के उत्परिवर्तन की खोज की।

- मॉर्गन ने विनिमय, सहलग्नता की खोज की।

- उन्होंने सहलग्नता के गुणसूत्रीय सिद्धान्त का प्रतिपादन किया।

- मॉर्गन ने अजनकीय जीन संयोजनों को पुनर्योजन (recombination) का नाम दिया था।

प्रश्न 10.

वंशावली विश्लेषण क्या है? यह विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है?

उत्तर

वंशावली विश्लेषण

मानव एक सामाजिक प्राणी है। मानव पर भी आनुवंशिकी के नियम अन्य प्राणियों की भाँति लागू होते। हैं और इन्हीं के अनुसार आनुवंशिक लक्षण पीढ़ी-दर-पीढ़ी वंशागत होते हैं। प्राकृतिक तथ्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों को जीव-जन्तुओं पर अनेक प्रायोगिक परीक्षण करने पड़ते हैं। मानव पर प्रयोगशाला में ऐसे परीक्षण नहीं किए जा सकते। अतः मानव आनुवंशिकी के अधिकांश तथ्य जन समुदायों के अध्ययन एवं अन्य जीवों की आनुवंशिकी पर आधारित हैं। मानव के आनुवंशिक लक्षणों या विशेषकों का पता लगाने के लिए सर फ्रांसिस गैल्टन (Sir Francis Galton) ने दो विधियाँ बताईं –

- कुछ विशेष आनुवंशिक लक्षणों को प्रदर्शित करने वाले मानव कुटुम्बों की वंशावलियों (Pedigrees or Genealogies) का अध्ययन।

- यमजों (twins) के अध्ययन से आनुवंशिक एवं उपार्जित लक्षणों में भेद स्थापित करना।

हार्डी एवं वीनबर्ग (Hardy and Weinberg) ने पूरे-पूरे जन समुदायों में आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करने की विधि का अध्ययन किया।

मानव आनुवंशिकी में वंशावली अध्ययन एक महत्त्वपूर्ण उपकरण होता है जिसका उपयोग विशेष लक्षण, असामान्यता (abnormality) या रोग का पता लगाने में किया जाता है। वंशावली विश्लेषण में प्रयुक्त कुछ महत्त्वपूर्ण मानक प्रतीकों (symbols) को अग्रांकित चित्र में दिखाया गया है –

प्रश्न 11.

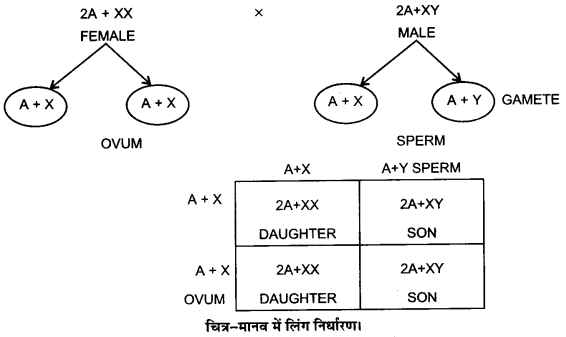

मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है? (2010, 12, 13, 14, 15, 16, 17)

उत्तर

लैंगिक जनन करने वाले जीव दो प्रकार के होते हैं- द्विलिंगी या उभयलिंगी (bisexual or hermaphrodite) तथा एकलिंगी (unisexual)। एकलिंगी जीवों में नर तथा मादा जनन अंग (reproductive organs) अलग-अलग जन्तुओं में होते हैं। नर तथा मादा की शारीरिक संरचना में अन्तर भी होता है। इसे लिंग भेद (sexual dimorphism) कहते हैं।

एकलिंगी जीवों की लिंग भेद प्रक्रिया के सम्बन्ध में मैकक्लंग (Mc Clung, 1902) ने लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद (chromosomal theory of sex determination) प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है तथा इनकी वंशागति मेण्डेल के नियमों के अनुसार होती है।

लिंग निर्धारण का गुणसूत्र सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार, प्राणियों (मानव) में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं –

(i) समजात गुणसूत्र (autosomes) तथा

(ii) लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम (sex chromosomes or allosomes)।

सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है जिसे 2 x (द्विगुणित) से प्रदर्शित करते हैं। इनमें से दो गुणसूत्र लैंगिक गुणसूत्र (sex chromosome) होते हैं।

लैंगिक गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं- X तथा Y। स्त्रियों में दोनों लैंगिक गुणसूत्र (XX) समान होते हैं। तथा पुरुष में लिंग गुणसूत्र असमान (XY) होते हैं। युग्मक में केवल एक ही लैंगिक गुणसूत्र होता है। लैंगिक गुणसूत्रों की भिन्नता ही लिंग निर्धारित करती है। लैंगिक गुणसूत्रों के अनुसार लिंग निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से होता है –

लिंग निर्धारण की XY विधि (The XY-method of sex determination) – इस विधि में स्त्री के दोनों लैंगिक गुणसूत्र XX होते हैं तथा पुरुष में एक लैंगिक गुणसूत्र X एवं दूसरा Y होता है। स्त्री में अण्डजनन द्वारा बने सभी अण्डाणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सैट तथा एक x लैंगिक गुणसूत्र होता है (A + x)। इस प्रकार सभी अण्डाणु जीन संरचना (A + x) में समान होते हैं। अत: स्त्री को समयुग्मकी लिंग (homogametic sex) कहते हैं। इसके विपरीत पुरुष में शुक्राणुजनन से बने 50% शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सैट तथा X गुणसूत्र व कुछ शुक्राणुओं में दैहिक गुणसूत्रों का एक अगुणित सैट तथा Y गुणसूत्र (A + X or A+Y) होता है।

इस प्रकार दो प्रकार के शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 50% शुक्राणु A + X तथा 50% शुक्राणु A +Y गुणसूत्रों वाले होते हैं। अतः पुरुष को विषमयुग्मकी लिंग (heterogametic sex) कहते हैं। निषेचन के समय यदि A + Y शुक्राणु का समेकन अण्डाणु के साथ होता है, तब नर सन्तान (पुत्र) उत्पन्न होती है। यदि अण्डाणु का समेकन A+ X शुक्राणु के साथ होता है, तब मादा सन्तान (पुत्री) उत्पन्न होती है। यह केवल संयोग है कि कौन-से शुक्राणु का समेकन अण्डाणु के साथ होता है। इसी के आधार पर सन्तान का लिंग निर्धारण होता है।

प्रश्न 12.

शिशु का रुधिर वर्ग O है। पिता का रुधिर वर्ग A और माता का B है। जनकों के जीनोटाइप मालूम कीजिए और अन्य संतति में प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त कीजिए।

उत्तर

रुधिर वर्गों की वंशागति (Inheritance of Blood Groups) मेण्डेल के नियमों के अनुसार होती है। इसकी वंशागति दो या अधिक तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन्स (genes) अर्थात् ऐलील्स (alleles) पर निर्भर करती है।

रुधिर वर्गों को स्थापित करने वाले प्रतिजन (antigens) की उपस्थिति या अनुपस्थिति तीन जीन्स के कारण होती है। प्रतिजन A के लिए जीन Ia, प्रतिजन ‘B’ के लिए जीन ।b तथा दोनों प्रतिजन के अभाव के लिए जीन I° उत्तरदायी होते हैं। एक मनुष्य में इनमें से कोई एक या दो प्रकार के जीन्स गुणसूत्र जोड़े पर एक निश्चित स्थल (loci) पर स्थित होते हैं। जीन Ia तथा Ib क्रमशः I° पर प्रभावी होते हैं, जबकि जीना Ia तथा Ib में प्रभाविता का अभाव होता है अर्थात् ये सहप्रभावी (codominant) होते हैं। विभिन्न रुधिर वर्ग के व्यक्तियों के रुधिर वर्ग की जीनी संरचना निम्नांकित तालिका के अनुसार हो। सकती है –

उदाहरण – A तथा B रुधिर वर्ग वाले माता-पिता की सम्भावित सन्तानों के रुधिर वर्गों का जीनोटाइप (genotype) निम्नानुसार होगा –

‘O’ रुधिर वर्ग वाले शिशु के माता-पिता का जीनोटाइप Ia Io तथा Ib Io है। ‘AB’ रुधिर वर्ग वाले का जीनोटाइप Ia Ib, A रुधिर वर्ग वाले का Ia Io ‘B’ रुधिर वर्ग वाले का Ib Io और ‘O’ रुधिर वर्ग वाले का जीनोटाइप I° I° होगा।

प्रश्न 13.

निम्नलिखित को उदाहरण सहित समझाइए

(अ) सह-प्रभाविता

(ब) अपूर्ण प्रभाविता। (2012, 16, 17)

उत्तर

(अ) सह-प्रभाविता – जब किसी कारक या जीन के युग्मविकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर, मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, तो इसे सहप्रभाविता (co-dominance) कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी दोनों जनकों की मध्यवर्ती होती है।

उदाहरण – मनुष्य में तीन प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं-A, B, 0, जिनका निर्धारण विभिन्न प्रकार की लाल रुधिराणु कोशिकाएँ करती हैं। इन रुधिर वर्गों का नियन्त्रण ‘I’ जीन करता है जिसके तीन युग्मविकल्पी होते हैं- IA व Ib साथ-साथ उपस्थित होने पर सहप्रभावी होते हैं व AB रुधिर वर्ग बनाते हैं।

(ब) अपूर्ण प्रभाविता – विपर्यासी लक्षणों के युग्म में, एक लक्षण दूसरे पर अपूर्ण रूप से प्रभावी होता है। यह घटना अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है।

उदाहरण – मिराबिलिस जलापा या गुल गुलाबाँस के पौधे में लाल पुष्प व सफेद पुष्प युक्त पौधों के मध्य संकरण कराने पर, F1 पीढ़ी में सभी फूल लाल मा सफेद न होकर, गुलाबी रंग के होते हैं। F2 पीढ़ी में 1 लाल, 2 गुलाबी व 1 सफेद पुष्प (1 : 2 : 1) युक्त पौधे प्राप्त होते हैं।

प्रश्न 14.

बिन्दु उत्परिवर्तन क्या है? एक उदाहरण दीजिए।

उत्तर

DNA के किसी एक क्षार युग्म (base pair) या न्यूक्लिओटाइड क्रम में होने वाला परिवर्तन, बिन्दु उत्परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण – हँसियाकार कोशिका अरक्तता (sickle cell anaemia)।

प्रश्न 15.

वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया?

उत्तर

सटन व बोवेरी (Sutton and Boveri) ने।

प्रश्न 16.

किन्हीं दो अलिंगसूत्री आनुवंशिक विकारों का उनके लक्षणों सहित उल्लेख कीजिए।

उत्तर

शरीर में होने वाली उपापचय क्रियाओं के प्रत्येक चरण पर एन्जाइम नियन्त्रण रखते हैं। पूर्ण प्रक्रिया में कहीं भी एक एन्जाइम के बदल जाने या एन्जाइम का निर्माण न होने की दशा में कोई-न-कोई व्यतिक्रम (disorder) उत्पन्न हो जाता है। बीडल तथा टॉटम (George Beadle and E. L. Tatum, 1941) के एक जीन एक एन्जाइम परिकल्पना’ (one gene one enzyme concept) के पश्चात् यह निश्चित हो गया कि अनेक रोग जीनी व्यतिक्रम (genetic disorder) के कारण होते हैं। मानव में होने वाले ऐसे कुछ रोग निम्नलिखित हैं –

1. दात्र कोशिका अरक्तता (Sickle cell anaemia) – यह मनुष्य में एक अप्रभावी जीन से होने वाला रोग है। जब अप्रभावी जीन समयुग्मकी (Hb Hb) अवस्था में होती है, तब सामान्य हीमोग्लोबिन के स्थान पर असामान्य हीमोग्लोबिन का निर्माण होने लगता है। अप्रभावी जीन के कारण हीमोग्लोबिन की बीटा शृंखला ( 3-chain) में छठे स्थान पर ग्लूटैमिक अम्ल (glutamic acid) का स्थान वैलीन (valine) ऐमीनो अम्ल ले लेता है।

असामान्य हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन नहीं कर सकता तथा लाल रुधिराणु हँसिए के आकार के (sickle shaped) हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों में घातक रक्ताल्पता (anaemia) हो जाती है। जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। विषमयुग्मकी व्यक्ति सामान्य होते हैं, किन्तु ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम होने पर इनके लाल रुधिराणु हँसिए के आकार के हो जाते हैं। HbA जीन सामान्य हीमोग्लोबिन के लिए है तथा HbS जीन दात्र कोशिका हीमोग्लोबिन के लिए है।

2. फिनाइलकीटोन्यूरिया (Phenylketonuria) – यह रोग एक अप्रभावी जीन के कारण होता है। इस लक्षण का अध्ययन सर्वप्रथम सर आर्चीबाल्ड गैरड (Sir Archibald Gariod) ने किया था।

फिनाइलएलैनीन (phenylalanine) ऐमीनो अम्ल का उपयोग अनेक उपापचयी पथ (metabolic pathways) में होता है। प्रत्येक पथ में अनेक एन्जाइमें भाग लेते हैं। किसी भी एक एन्जाइम का निर्माण न होने से वह पथ पूर्ण नहीं हो पाता जिससे रोग उत्पन्न हो जाता है। एक अप्रभावी जीन के कारण फिनाइलएलैनीन से टायरोसीन (tyrosine) के निर्माण के लिए आवश्यक एन्जाइम का निर्माण नहीं हो पाता, इस कारण रुधिर में फिनाइलएलैनीन की मात्रा अत्यधिक बढ़ जाती है तथा इसका स्रावण मूत्र में भी होने लगता है। इस अवस्था को फिनाइलकीटोन्यूरिया (phenylketonuria) या PKU कहते हैं। ऐसे बालकों में मस्तिष्क अल्पविकसित रह जाता है। I.Q. का स्तर सामान्यतः 20 से कम रहता है।